Impacts des ouvrages et activités sur le littoral manchois

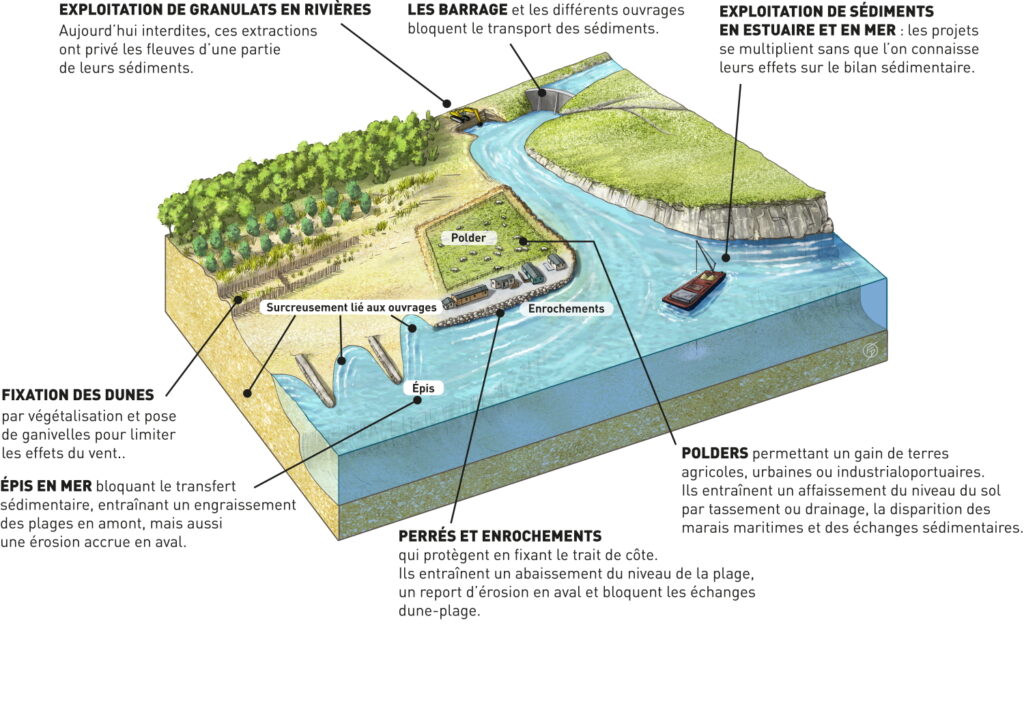

L’analyse de l’évolution historique du littoral manchois a montré qu’à partir du XIXème siècle, les sociétés humaines ont réellement commencé à aménager le littoral, contribuant ainsi à perturber le fonctionnement naturel des plages et à accélérer la transformation du visage de nos côtes. Les ouvrages côtiers et activités humaines tendent en effet à contraindre la libre circulation des sédiments, provoquant ainsi souvent un abaissement progressif du niveau des plages, voire un recul du trait de côte.

Les ouvrages côtiers augmentent l’érosion du littoral

Dans la Manche, alors que les deux tiers du trait de côte sont encore naturels, on dénombre 200 km d’ouvrages côtiers qui tendent à perturber les échanges sédimentaires naturels et que l’on peut classer en deux catégories :

Des ouvrages longitudinaux

- Des digues littorales ayant comme fonction principale la protection contre les submersions marines. Elles protègent les personnes et les biens implantés dans zones basses situées sous le niveau de la mer.

- Des murs verticaux ou perrés (maçonnés ou en béton), qui constituent une barrière totale à l’action des vagues. Érigés sur des fronts de mer très exposés ou urbanisés, ils réfléchissent totalement l’énergie des vagues.

- Des enrochements composés de blocs de pierre ou de béton non liés entre eux, qui permettent d’absorber une partie de l’énergie de la houle qui s’engouffre dans les cavités de la structure. La partie de l’énergie non absorbée est réfléchie en amont de l’ouvrage.

Les ouvrages longitudinaux sont implantés pour protéger ce qui se trouve à l’arrière des plages, en fixant le trait de côte et en empêchant le recul du rivage. Par contre, la réflexion de l’énergie des vagues sur l’ouvrage et l’interruption définitive des échanges de sable entre la dune et la plage, accentuent l’érosion de la plage, son abaissement et on peut assister à une diminution voire une disparition de la plage émergée devant l’ouvrage. Ils génèrent également des effets de « bord », en reportant l’énergie des vagues et donc l’érosion sur les espaces adjacents. En cas d’abaissement du niveau de sable en pied d’ouvrages, afin d’éviter qu’ils ne soient déstabilisés ou ne se déchaussent, des travaux d’entretien et de confortement sont nécessaires.

Des ouvrages perpendiculaires

- Des jetées portuaires qui servent à protéger les ports et chenaux portuaires de l’agitation et à canaliser les eaux.

- Des exutoires de fleuves côtiers, à savoir des ouvrages hydrauliques sur la plage, destinés à l’évacuation des cours d’eau vers la mer : tarets, buses, épis buse…

- Des cales de mise à l’eau ou descentes à la mer qui font en moyenne 100 mètres de long et dont l’impact sur la côte va jusqu’à quatre ou cinq fois leur longueur.

Les ouvrages perpendiculaires au trait de côte ont pour fonction directe ou effet indirect, de réduire, voire d’interrompre le transit sédimentaire le long de la côte. Le sable vient s’accumuler contre les ouvrages qui jouent un rôle d’épi et renforce la plage en amont. A l’inverse, ces ouvrages reportent l’érosion en aval.

D’autres activités perturbent le fonctionnement du littoral

D’autres activités humaines accentuent l’érosion côtière : les ouvrages sur les rivières, l’extraction de sable, la sur-fréquentation (piétinement) des milieux naturels, sans oublier le changement climatique à l’origine de la hausse du niveau marin…

Conjugué à un déficit de sédiments, la fixation du trait de côte (enrochements) perturbe le transit sédimentaire. Cet ouvrage augmente l’érosion de la plage et du cordon dunaire en aval dérive. Le recul maximum est de 370m depuis 1947. Le risque de rupture de la dune et de submersion marine est élevé.

La présence d’ouvrage de protection ne fait pas disparaître la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. Au contraire, avec le dérèglement climatique et l’élévation du niveau de la mer, les risques côtiers seront de plus en plus présents, notamment pour les rivages soumis à l’érosion côtière (35% du littoral manchois) et pour ceux potentiellement accessibles aux submersions marines (44000 ha dans la Manche avec +1 mètre d’élévation du niveau actuel).

Dès lors, prendre la mesure des enjeux de l’élévation du niveau marin suppose de changer de direction dans les politiques d’aménagement du littoral, afin de ne pas subir de façon de plus en plus dramatique les évènements climatiques et tempêtes.